「沖矢」は自身を義理深い性格だと認識している。

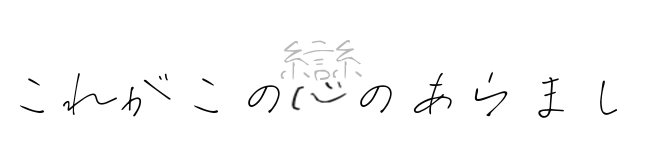

どの立場でも冷徹だのなんだの、言われたことがないわけではない。しかし彼の自己認識としては、自身は義理堅い性格であった。でなければ、いくら「組織」の重要人物であろうと死んだ昔の恋人の忘れ形見をこうまでして守ろうと考えるだろうか。父の死の真相を暴こうと何年も邁進するだろうか。そのように考えていた。

なので初めて彼女に会ったときにも隣人の姪御で、かつ自身が居候先の家主の「姉」ともいえるような女性とどうこうなろうなどという気は、欠片もなかった。そもそも『沖矢昴』とは仮初の名で姿である。深い関係になる相手などいないに越したことはなかった。

しかし蓋を開けてみれば、どうやら『沖矢昴』は彼女という女が欲しくてたまらなくなってしまったらしい。彼は自身の黒い前髪を撫でつけ、瞑目する。反省も自戒も確かにあるが、自分から情というものはどうにも、なくせない。

それが赤井秀一の性格で、しいては、人生であった。

『沖矢昴』にとって、隣人の姪のようなものと紹介されたその女性は、春のような女だった。

初めて顔を合わせたのは、工藤邸に住み始めて幾ばくかが経過したころで、そのころには沖矢を警戒して毛を逆立てた猫のようだった隣家の少女も、落ち着きを取り戻しはじめていた。どうにも哀の様子がそわついているように見えると思っていれば、週末ごろから東都に滞在すると連絡がきていたらしく、週末に阿笠と共に戻ってきた哀は、見慣れない女性を伴なっていた。玄関先で彼女の手荷物をビーグルから下ろし、哀がそれを屋内へ持っていく。しかし、残ったスーツケースを下ろした際にその女性は車内で頭をぶつけたようだ。大げさに頭に手をあて、それに哀が呆れたような顔をして見せる。阿笠博士の親族らしく、少し抜けた性格なのかと思ったのが、そのときだ。庭先で都合よく水撒きをしていた沖矢は、「大丈夫ですか?」と気づかわしげに声をかけた。少し顔をしかめた状態で、女が振り向く。彼女は「お恥ずかしい、お気遣いなく」と笑った。取り繕うような表情だった。

「沖矢と言います。先ごろから工藤さんのお宅に居候をしております」

「ああ、哀ちゃんからも大叔父さんからも伺っています。私は……」

「僕も伺っていますよ、朔久さんですよね? 数か月ごとに東都に来られる際、阿笠さんのお宅に滞在されると。

留学経験もある、一族自慢の才女だと。博士が」

「いやいや」

叔父さん、何言ってるんですか? 大叔父に、苦笑いで詰め寄る彼女を大叔父は笑っていなし、車を置いてくると言って彼は車内に逃げてしまう。沖矢と共に置き去りにされた彼女は、照れくさそうにこちらを見て、笑った。

「騒がしくてすみません」

賑やかでいいと思うと沖矢が言えば、彼女はもう一度笑みを深めた。工藤邸に住むことになってからこの隣人の姪の経歴も調べたが、どうも東都大にも在籍経験があるらしい。東都大在籍という肩書ではあるがあまりキャンパスに顔を出していない仮初の身分としては、彼女個人とはあまり親しくなるべきではないだろう。顔を合わせるという目的さえ果たせたのでそうそうに話を切り上げようとした沖矢に、彼女は「そうだ!」と楽しげに声をあげてみせた。

「お土産にケーキを買ってきたんです。沖矢さんもご一緒にいかがですか?」

「それは……、お邪魔では?」

おずおずと差しさわりのない範囲で聞くが、彼女は「とんでもない」と爛漫に首を振った。その深い他意もなく、無邪気そうな笑みが工藤家の幼馴染の少女を想起させたし、もっと言えば、死んでしまった昔の恋人にすこしだけ似ていた。彼女たちは同じようにごく普通で、一般的で、爛漫に笑うのだ。沖矢は自嘲を押し殺すと、「ではお言葉に甘えて」とほほ笑んだ。我ながら、「沖矢」らしさの滲む笑い方だった。

彼女に誘われて阿笠邸へやってきた沖矢に、哀はもれなく嫌そうな顔をして見せたのだが、ひさびさの「大事な友人」の来訪に沖矢への警戒も嫌味も薄れてしまったようだった。沖矢と阿笠がキッチンでコーヒーを啜るのをしり目に、彼女ら二人はタブレットやら最新の科学雑誌やらを広げて取り留めないおしゃべりに興じている。どうにも話の内容を聞いている限り、ファッションの話から最近発表された医学論文にまで話が飛んでいるようなので、女性とは不思議だの一言しかない。阿笠は慣れたもののようで、「気が合うんじゃよ、あの二人は」などと言って女性二人の会話に混じるつもりもないようだ。最近のコナンの様子やFBIの動向などを小声で話し合っていれば、日も暮れる時間になった。

夕食にも誘われたがさすがにお暇すると告げて、阿笠邸を後にする。灰原哀の、いや宮野志保のあんな表情は「初めて見た」と、短い帰り道に小声でひとりごちた。まるで、普通の子どものようだった。

2.

それからしばらく、沖矢は阿笠邸の二人の女性を観察することが日課となった。さすがに有事でなければ盗聴器を起動することは憚られるので自重はしていたのが、庭先で二人が花壇へ苗を植えながら話しているところや、出かける彼女へ忘れ物を渡しに走る哀の様子を見るに、彼女と哀はまるで姉妹のようだった。

彼女と一緒にいるところを見れば見るほど、本来哀が得るはずだったものの存在がおおきく感じられる。なぜ彼女には、今まで「それ」が与えられなかったのだろうか。普通で一般的で、ごく当たり前な姉妹の生活というものが、なぜ。

そう思ってしまえば、二人を眺めることは沖矢にとっては苦痛だった。なぜなら、哀の本当の姉妹である明美が死んだのは、自分に一因がある。さらにいえば、自身は明美の立場を利用した。そんな「赤井秀一」が二人の存在をほほえましく思うなど、おこがましく無神経なこともないだろう。自分は哀の生活を守るだけで、あの姉妹のような二人には関わるべきではない。沖矢は何度目かに思いながら、窓際で二人が談笑している姿から目を逸らそうとした。だが気づけば目線は二人を追っているのだ。嫌気がさした。

しかし、近づくべきではない、と思っているものほど向こうから近づいてきたりする。

阿笠が腰を痛めたのはその遠因で、要因としては彼女たち二人の出がけに沖矢が出くわしたことだろう。本来は阿笠の車でどこかへ出かけるつもりだったらしい彼女らに、門扉のところで本当にたまたま出くわした。哀が沖矢を見るなり「しめた」という顔をして、珍しく哀のほうから話しかけてくる。聞けば、朔久の友人から水彩画の個展に誘われたので阿笠と三人で出かける予定をしていたが、阿笠は腰を痛めて外出できそうにない。電車で行くには交通の便が悪い場所だが、阿笠の車は任意保険を阿笠本人のみの契約にしていたため、使用できないので最寄りまで行ってタクシーを拾うかという話をしていたところらしい。

「あなた、今日も暇そうね」

「おや、足と運転手をご所望ですか?」

じっとりとこちらを見上げる哀に笑って返せば、傍らの朔久が哀を諫める声をあげる。特に予定もないので二人の足になることに問題はない。そう告げれば恐縮しきりの朔久と、「別にいいのよ。使えるものは使えば」とふてぶてしく言って憚らない哀の態度が対照お的で、沖矢はすこし笑ってしまった。

彼女らが誘われたのは都内とはいってもかなり郊外のほうの別荘地で、個展を開く水彩画家の別宅を改築して開くのだという。住所を聞いて車を走らせながら、朔久が説明をしてくれた。

「私の高校時代の友人がその先生に水彩画を習っていて。それで私も誘われたんです。

本当は叔父さんと私と哀ちゃんの三人分のチケットをいただいてしまっていたので、沖矢さんが来てくださって助かりました」

「いえ、今日は特に予定がなかったのは本当のことなので、お役に立てたならなによりです」

そう返せば、横目に朔久は安心したような顔をして見せる。その表情を見てすこしだけ頬をゆるんでしまったのを感じて、慌てて引き締めれば後部座席の哀は白けた目線をしていた。コナンはそういった他人の機微にうといが、哀は逆だ。居心地悪く思いながら、粛々と車を走らせる。哀は言葉少なに車窓の外を見ており、助手席の朔久はあたりさわりのない話をして沖矢の退屈を紛らわせてくれている。ぼんやりとしたところのある女性だと思っていたが、話の内容はウィットに富んでおり、話していて飽きることもない。大学の話題が出たときは多少焦ったが、どういうわけか彼女のほうもあまり話題にしたいわけではないようだった。彼女の留学時代の話を聞けば、どうもニューヨークにいたこともあるようだ。「赤井」として彼女とすれ違ったこともあったのかもしれない。

中央自動車道を走って二時間ほどで目的の別荘地のあたりに到着した。ナビが案内をした住所の建物は車も十数台は停められる立派なもので、沖矢は聞いたことはなかったが著名な水彩画家らしい。車を停めて車外へ出れば、朔久の友人らしき女性が朔久を呼びながら駆け寄ってきた。楽しそうに会話する彼女たちと、言葉すくなにそれを眺めている哀を、なんとはなしに見る。哀は不機嫌そうな顔で「なによ」と沖矢を睨んだが、沖矢も曖昧に笑うだけだった。少しして、朔久がこちらに戻ってきた。先ほどの友人の女性は帰るところだったらしい。

「沖矢さんがかっこいいから、友人が興味深々で。失礼しました」

「ははは」

「しらじらしい」

賛辞を適当に笑っていなした沖矢を、哀が白い目で見る。朔久は苦笑しながら鞄からチケットを取り出し、受付に向かった。彼女がもらってきたパンフレットを見れば、この個展の画家は「水彩の悪魔」と呼ばれる画家らしい。

水彩画とは儚い、淡いというようなイメージだったが、「悪魔」とは物騒な名だ。そういえば、哀が呆れたような顔をした。

「The devil's in details―悪魔は細部に宿る。これは思いもしないミスが細部に潜んでいるという意味だから、本来の意味とは違うのだけど。だから言葉の意味としては、God's in details. こちらに近いわね。そのあたりのことが由来なんですって。

そこまで言えば、聡明なあなたならそこそこ想像がつくのではなくて?」

「ああ、筆致がかなり精緻なのか、それともこだわりが常軌を逸しているのか…のあたりですか?」

「正解よ。さすが江戸川くんと気が合うだけのことはあるわね」

やりとりを聞いていた朔久が苦笑して詳細を教えてくれた。今回個展を開いているこの画家は水彩画の巨匠として名高いが、かなり細かい書き込みや色付けをする筆致が特徴的で、そのあまりに常軌を逸した細かさから「悪魔は細部に宿る」、転じて「水彩の悪魔」などと呼ばれるようになったらしい。

「それに今回はより『悪魔らしく見える』って友人がさっき言っていました」

「より悪魔らしい?」

「ええ。どういう意味か私もよくわかりませんが。楽しみにしてて、と」

個展の開かれている屋内は、中央に規模の大きな中庭があり、その周りを回廊がぐるりとめぐるような造りだった。

中庭に面した内側の部分は総ガラスで、反対の外側の壁に画家の水彩画が飾られている。中庭から差し込む光が絵に差し掛かり、水彩画のやわらかさを際立てていた。沖矢は壁面に飾られた絵を覗き込む。

「確かに『悪魔』なんて言われるだけのことはありますね。書き込みが非常に細かい」

「すごいですよね。この港の風景画も、小さな船の細部まで細かく書き込まれているし、色づかいがとてもきれいです」

哀は一人で鑑賞するほうが性に合っているのか、一人で黙々と絵を眺めていた。朔久はそんな哀の気質をわかっているのか、あえて哀にこまごまとは話しかけず適度な距離を保っている。沖矢のほうもそんな二人とはつかず離れずの距離で絵を鑑賞するにとどめた。

回廊をぐるりと一周回ったところで、そのまま中庭へ降りる順路になっているようで、係員に勧められるまま中庭に降りる。中庭というか、木立を囲んだ状態で建物を建てたというような有様で、手は入れられているがかなり鬱蒼とした森のような雰囲気だ。

驚いたことに、木立の木々にも額縁に入れられた水彩画が展示されていた。どれも見事な森や植物を描いた風景画だが、その精緻さも相まって本物の木立や植物に見えてくるから不思議だ。

「日が暮れて光の少ない状態でみたら、本物の木か絵なのかわからなさそうね」

「そうね、見間違えそう」

木立の中を絵を探して散策しながら、哀と朔久が囁きあう。沖矢は二人の後ろから歩いていく。哀に緊張した様子はなく、楽しそうに絵を見たり木立から漏れる光を見ている。すこし遅れて歩く沖矢に気づいて、朔久が大丈夫かというように振り向いた。問題ないと軽く片手をあげれば、朔久はほのかに笑んだ。午後のまどろむようなこの時間が至上なものに思えて、この光景を噛みしめていたかった。

順路の終着点は、木立の中央部に位置していた。この部分だけは人工物の色合いが出るほど、手を入れて造ったようだ。植わった木の周りを石垣で囲っており、囲まれたその木にはひと際大きな水彩画がかかっている。今日のこの午後のような光さす木々の風景画だった。

「これが今回の目玉展示だってパンフレットには書いてあるけれど」

「今回はより『悪魔らしい』ってどういうことなのかしらね」

哀と朔久がそう言いつつ首を傾げていると、背後からふふっと押し殺したような笑い声がした。「さあ、どうことなのでしょうねぇ」 振り向けば、壮年の男性が立っている。鉤鼻気味の鼻筋が特徴的な顔立ちをしており気難し気な印象だが、笑うと目じりにやわらかそうな皺が寄る。鼻炎気味なのか、鼻の辺りが赤らんでいた。彼がこの個展の開催者の画家だと朔久がそっと囁く。

個展の主は、朔久に「卯ノ木さんのご友人かな?」と問いかけた。おそらく先ほどの朔久の友人だろう。朔久はその通りだと答えて招待をもらったことの礼をいったので、礼儀として沖矢も頭をさげた。壮年の画家は鷹揚に笑い、よかったら向こうのサロンでお茶ができるのでしていかないかと誘った。

「もうすこししたら、私がより『悪魔らしい』ところが見れるだろうから、よければ」

「より『悪魔らしい』ってどういうことなのかも気になりますし、ではお言葉に甘えて」

あちらへどうぞ、と壮年の画家が奥へ続く道を指す。おや、と思った。手先が赤くただれており、痛々しかったのだ。

「水彩の顔料というのは、そんなに手荒れするものなんですか?」

「え、ああ。これかね。すまないね、見苦しくて」

「いえこれだけ素晴らしい絵を描かれるのです。さぞたくさんの顔料も扱われるのでしょう」

沖矢がそういうと、画家はくすぐったそうに笑って肯定した。

「そうだね、今回のものは特に肌に合わなくて、大変だった……」

そう言ってからしまった、というような顔をする。取り繕うように彼は再度サロンへ行くように勧めて、先に歩き出す。思わずくすりと笑えば、哀が「誘導尋問がお得意なのね?」とじっとりとした目で見てきた。

「そんなことはありません。

ただ今回の『悪魔らしい』という言葉の秘密は、顔料にあるのだろうなと思った程度ですよ」

「どういうことですか?」

朔久が不思議そうな顔で聞いてくる。沖矢達がサロン内で勧められた席にかけると、すぐに紅茶とクッキーをサーブされた。給仕の女性はクラシカルなエプロンを身にまとっており、鼻梁がすこしだけくの字めいている。美人だが、表情が乏しいのも相まって物憂げな雰囲気の女性だ。彼女はクッキーはグルテンフリーなので、安心して食べてほしいと言い添えてすぐに下がった。確かに木立の中を歩いたので、紅茶の水分がありがたかった。

沖矢は紅茶で口を湿らせてから、話を続けた。

「水彩画の顔料の原材料は、鉱物を砕いて作る天然無機顔料と化学物質から生成する有機顔料、合成無機顔料などあり、中には有害性を持つものも多い。あれだけ様々な作品を描かれている画家であれば、手荒れの対策は当然行うでしょう。

もし対策をしていなかったのであれば、今まで使っていた顔料では手荒れを起こさなかったから。

そして『今回のものは肌に合わなかった』ということであれば、今回の個展の目玉である、先ほどの絵を描いた際の顔料が手に合わなかったと推察するのが自然です。そしていつもと違う顔料を使ったということを話したあとに口を滑らせた表情をするのであれば、『悪魔』の正体は顔料である、と推理できます」

沖矢の推理に朔久が「おお」と歓声をあげて手を叩く。哀はしらじらとした顔をして、紅茶を啜っていた。サロン内には他にも数組の客がおり、おのおの談笑している。そちらも沖矢たちのように個展に招待された客なのだろう。

「紅茶やクッキーのおかわりはいかがですか?」

最初に席に案内をしてサーブしてくれた女性が、哀の紅茶のカップが空になったのを目ざとく見つけて近づいてくる。言葉に甘えて紅茶をもらうと、クッキーのお代わりまで置いていってくれた。朔久は気に入ったようで、うれしそうに食べている。

「変わったクッキーよね、普通のものとは違う食感がする。さくさくしているし」

「たしかに、それに何かぷちぷちしたものも入ってるわね。ゴマとも違うし、何かしら?」

「食べたことはある食感だけど、思い出せないなあ」

哀と朔久がそんな話をしていると先ほどの給仕の女性が戻ってきて、今回の目玉である水彩画が「より悪魔らしく」なったので良ければもう一度ご鑑賞ください、と伝えに来た。案内されるまま、サロン室を出る。

「より「悪魔らしい」ってなんだろうね」

「見ればわかるわよ」

他の招待客と連れだって歩きながら、木立を抜けて先ほどの絵の場所を目指す。木立を抜け、木の幹にかけられた絵を見て、思わず横の朔久がひっと声をあげた。先ほどは木漏れ日の木立を描いていた水彩画が、その木々の色を、おどろおどろしく鮮明な赤に変えていたのだ。暮れかった日差しも相まって、不気味なものに見えた。

同じように見ていた人たちは口々に驚きの声をあげる。色づかいの違う二組の絵なのか、と先頭にいた男性が給仕の女性に聞けば、彼女は先ほど展示していたものと同じ絵だと首を振る。

「では、絵の色合いが変化したということですか?」

沖矢が聞けば、そうだと給仕の女性は肯定した。詳しくは作成者の画家が説明させてもらうので…と話を続ける。画家もこちらへ来る手はずになっているのだろう。画家の姿が見えないことに給仕の女性は首を傾げた。「すこし様子を見に行ってきますね」 そう言って木立の中を駆けていく。悲鳴が聞こえたのは、その直後だった。

背後の屋内から女性の悲鳴が響いたのは。突然だった。どうも画家の名を呼んでいる声も聞こえる。沖矢は咄嗟に、屋内へ向かって走り出していた。騒ぎの元の部屋へ駆けつければ、床の倒れ込んだ先ほどの壮年の画家とそれを揺さぶる同じぐらいの年齢の女性がいる。沖矢は画家を呼ぶ女性の手を止めさせて、うつ伏せに倒れた画家の体を仰向けにした。呼吸障害が起きているのか、喉からヒューヒューと音がする。意識も喪失状態のようで、体が脱力していた。舌根沈下で窒息しないように気道を確保してから、横の女性を見る。救急車を呼ぶように沖矢がいうと、取り乱した手つきでスマートフォンを探し始めた。

「私が救急車を呼びます」

振り向けば哀と朔久が部屋の入口に立っていた。哀が呆れた顔をしながら室内に入ってきて、画家の様子を見る。

「近くに吐しゃ物が落ちているわ。もしかしたらだけど食べたものに何かあったんじゃないかしら、先ほどまでは普通に喋れていたのだし」

「ええと、あなた。この方が何を飲食したか、わかりますか?」

救急車を呼んで救命措置をしたことですこし落ち着いたのか、女性は「妻です」と自分の身分を明かしてから、か細い声で紅茶とクッキーを食べたのだということを話した。それから、きっと眦を釣り上げて顔をあげる。

「きっと誰かに毒を盛られたんだわ、そうに違いないわ!」

「どういうことですか?」

「先日から嫌がらせの手紙が来ていたのよ、個展を中止しないと恐ろしいことになるとか、そういう脅迫めいた手紙が!

だから、私は、言ったのに……! こんな毒を盛られるなんて、ひどい…、夫は今まで必死に絵を描いてきただけなのに……」

夫人の言葉に、沖矢と哀は顔を見合わせた。救急車を呼んで戻ってきた朔久も戸惑った顔をしている。部屋の入口にはこの個展のスタッフが数名と、先ほどの給仕の女性も顔を出していたので、「本当ですか?」と確認をする。彼らは顔を見合わせて、そうだと頷いた。

「先生はあまり気にしてらっしゃらない様子でしたけれど、何通かそういう類の手紙が」

「警察には?」

「先生は必要ないと仰ってましたが、一応相談しました」

「ではこういったことが起きた、と念のためですが、警察へ連絡して判断を仰いでください」

沖矢が指示すると、責任者らしきスーツ姿の男性がスマートフォンを持ってぱたぱたと駆け出した。そうこうしているうちに、遠くからかすかに救急車のサイレンが聞こえてくる。朔久が画家の手を取って脈拍を図り、哀はその手先の荒れを確認している。沖矢も画家の手先を見た。変わらず荒れているが、哀にはこれが気にかかるのだろうか。

がやがやと受付のほうで人の声が聞こえる。何人かのスタッフがそちらへ向かった。ふと、先ほどの給仕の女性がまだ入り口の辺りに留まっているのが目に入る。顔面蒼白な表情で、今にも倒れそうだった。周りの他のスタッフも不安げな顔をしているが、彼女の動揺の様子はあまり尋常ではないように見受けられる。それが救急隊員たちが賑やかしくやってきた視界の端で、いやに気にかかった。

3.

画家は病院へ搬送され、入れ替わりにやってきたのは近隣の所轄署の警官と、さらに遅れて現れたのはよく事件現場で顔を合わせる佐藤刑事と高木刑事だった。画家のマネージャーが目暮警部と知り合いだったため、目暮にも相談をしていたらしい。

「警部は他の担当事件があるので私たちが来たんですが、まさかあなたたちがいるなんて……」

呆れたようにいう佐藤に、沖矢は適当に笑って返す。高木も「まさかコナン君までいるんじゃ…」と言って、哀に「今日は残念だけどいないわよ」と返されていた。他の客は画家が倒れてしまったため帰されたが、沖矢たちは佐藤が状況を聞きたいと言ったため、まだ残っている。個展のスタッフたちも主要なメンバー以外は帰されたようだった。残っているのは沖矢たちと、画家のマネージャーの男性と、給仕をしていた女性と他数名。画家の妻の女性は、救急車に乗って画家とともに病院へ向かった。

佐藤たちも顔見知りの沖矢たちに取り繕いはしないつもりのようで、ここで待機してほしいと案内されたサロン室にやってくると、そうそうに切り出した。

「まず病院からの報告ですが、胃の内容物を確認したところ毒性のあるものは確認できませんでした。また体に危害を加えらえた痕跡もありませんでしたが、脈拍が弱い状態が続いていたので現在も治療中で、命に別状はないとのことです。

ただ倒れた際に呼吸障害と血圧の低下、脈拍以上があり危険な状態だったことに間違いはないので、救命措置が的確だったとお医者さんが。

で、肝心の倒れた原因ですが、おそらくアナフィラキシーショックではないか、と」

「アナフィラキシーですか?」

「はい。奥様いわく、トウモロコシに最近アレルギーがあることが分かったらしく、もしかしたら、誤って口にしてしまったのでは、と」

「でも一日のうちで食べたものや、ごみの残骸、嘔吐した胃の内容物を確認しても、トウモロコシは確認されなかったのよ。

また問題の脅迫文に関しても、空振り。そもそも、本当にアナフィラキシーショックが原因なのかも未確定で……」

「他にいらっしゃった個展スタッフの方で、何か気づいたことは?」

「ないと言っているわ。紅茶とクッキーの給仕を準備した女性も全員に同じものを出していて、そもそも紅茶もクッキーも、倒れた画家本人が選んで持っていったところを何人もが目撃している。彼だけに何かを盛ることは不可能だったでしょうね。

そこで聞きたいんだけど、あなたたちは中庭の絵の前で画家の彼に会ったのよね? そのときに体調が悪そうな様子は?」

「ありませんでしたね」

代表して沖矢が答える。中庭の木立では、彼は特に体調が悪そうな様子もなく至って普通の状態だった。ではその後に倒れる原因になったものを盛られたということか?

「そのアレルゲンになるトウモロコシの成分は、皮膚に塗っただけでもアナフィラキシーを引き起こすものなんですか?」

「さあ、それはどうかしら…聞いてみないと」

「一般的にあまり事例はないわね。そもそもアナフィラキシーショックというのは、アレルゲンが体内になんらかの形が侵入した際に起きるものだから、引き起こす要因としては蜂の毒だとか、薬物とか食べ物が多いわ」

哀が訥々と説明するのを佐藤と高木が驚いたように見ている。哀は慌てて「って博士が言ってた!」と取り繕った。その様子を見て、沖矢は笑みをかみ殺す。

「何名かいらっしゃったスタッフは、全員あの画家の先生に雇われている方々ですか?」

「マネージャーの男性ともう一人、給仕をしていたという女性はそうね。他は生徒さんだそうよ。

マネージャーは昔からの付き合いで、女性のほうは食生活が乱れがちな画家のために、管理栄養士の資格を持った人を奥方が探してきたそうよ。現在は、ほぼ家政婦のような役割のようね」

そこまで話したところで佐藤と高木も一旦は確認すべきことが確認できたと思ったのか、また来るといって部屋を出ていった。残されたのは哀と朔久と沖矢のみで、朔久はすこしぼんやりとしているようだ。疲れたのだろうか。

「そういえば、灰原さん。彼の指先の荒れを気にしてましたが……」

「ああ、何に荒れたのだろうと思って。中庭の絵の謎も結局教えてもらえなかったし、使用している顔料が特殊ならそれで荒れたんでしょうけれど」

「ああ、あの絵。どうして赤くなったのかしら」

ぼんやりとしていた朔久が話に入ってくる。

「絵が差し変わったのでないのであれば、変色もしくは退色が理由?」

「でもあんな絵の展示方法しているってことは、額縁のほうに普段は紫外線対策をしているのでは?

まあ、退色を引き起こすにしては変化時間が早すぎるから、変色させたんでしょうけど」

「フォトクロミック色素はいくつかあるから、きっとそれを使ったのね。

確かにあんなにきれいに色を変えて赤くするとなれば、何度も試し描きをして変化工程の確認が必要だから、まさしく悪魔の執念ね」

「ホォー、やはりそんな顔料が存在するんですか」

聞いた沖矢に、朔久のほうが説明をしてくれる。

「紫外線で変色するインクの開発って結構盛んなんです。紫外線インジケーターとして紫外線が有害になるこういった絵の管理にも使えますし、最近だと紫外線に反応して黒く変色するコーティング剤として車の窓や、サングラスのプラスチックレンズに使われたりしますね」

「ホォー。では今回のものも、紫外線に反応して色を変える性質のものが、顔料として使われているのではないかと?」

「そうですね、おそらくはそうだと思います。ただそういった性質の色素はさまざまな原料のものが存在するので、どれを使っているのかはわかりませんが……」

「天然由来のものに限定すると、どうですか? 恐らくですが、使われているのは化学物質由来のものではないんじゃないか、と僕は思います」

「え、どうしてですか?」

「ここの建物の造りや展示方法が、自然を取り込んだものが多いでしょう。それに今まで描いてきた作品も後年ほど風景画や、植物のものが多い。

所謂ナチュラリズムのようなものを感じるわけですが、そこに化学物質原料を用いた顔料を使うというのは、どうも違和感がある」

「なるほど……。

そういうことでしたら、そうですね。最近ではコーリャンを使ったものが発表されていたと思います」

「コーリャン?」

聞き覚えのない名称に沖矢が首を傾げると、哀が「タカキビのことよ」と教えてくれた。それでもあまりピンとこなかったので、あとで調べようと思う。

「ではそのコーリャン、タカキビを使った顔料を使用して手荒れになったと?」

「もしかしたら、そうなのではないかなあと私も思うのですが……」

「他になにか気にかかることが?」

なんとなく煮え切らない返答の朔久に沖矢が水をむけると、朔久はすこし虚をつかれたような顔をした。それから、おずおずと話し始める。

「いえ、トウモロコシアレルギーが最近になって判明して、それもアナフィラキシーを起こすほど重度のものだったというのが腑に落ちないなと思いまして。トウモロコシって食べる機会の多い食材ですし、逆に食べ過ぎたりなにか別のものが原因で交差反応が起きたのか、もしくは……」

「何かそれ以外にも理由が?」

「いえ、確証とかはないんですが、先ほどのコーリャン、別名を『モロコシ』と言います。その名前からよく『トウモロコシ』と混同されますが、別の植物です。

また彼の手荒れですが、このコーリャンにアレルギー反応が出ていたのであれば、あれは接触性皮膚炎、かぶれなのではないでしょうか?」

「では彼はコーリャンを口にしてしまったということですか?」

「たとえば顔料が付着した手でそのまま飲食してしまっただとかの場合は、コーリャンを摂取することになりますよね」

それはなるほど、あり得そうな話であった。朔久の思い付きを佐藤と高木に伝え、アレルゲンが『コーリャン』である可能性を伝え病院に確認してもらう手筈を整えている間に沖矢は『コーリャン』について簡単に調べた。

「そういうことか……」

『コーリャン』の詳細を確認し、事の全容が見えてきた沖矢が思わずつぶやく。

「何かわかったんですか?」

「そうですね……。もう少し確認しないといけませんが、大体のところは」

不思議そうに見上げてきた朔久に、曖昧に返すと朔久はすこし首を傾げた。沖矢が事のあらましをまだ喋る気がないのがわかったのだろう。それから他のスタッフにも話を聞きに行きたいと言えば、朔久はそのまま沖矢についてきた。哀はもう事件について興味が薄れたらしく、サロン室でおとなしくしているとのことだったので、朔久と二人だけだ。哀を無理やりでも連れてくるべきかと思ったが、多分彼女は絶対にいやだと駄々をこねるだろう。自分もコナンと同じく推理フリークだからか、哀の自分を見る目がとても冷たい。朔久はそういう人種に振り回されることに慣れているのか、とくに文句もなく沖矢についてきた。

「何も言われないんですね。普通はこうして事件に首をつっこむと、灰原さんのように冷たい目で見るか、やめておけばいいのにという小言のひとつもいただくのですが」

「ああ、慣れてますから。工藤さんの、沖矢さんは面識はないでしょうが、あそこの息子が随分な推理オタクで。

叔父の家に遊びに行くときによく会っていたんですが、口を開けばホームズだのワトソンだの。高校生になったころには本物の事件にまで口を挟んでハラハラさせられたんですが、慣れてしまいましたね」

「それは耳が痛い」

「沖矢さんは彼ほど目立ちたがりではないので、安心しています。…それに今は彼も目立てないでしょうし」

「? それはどういう?」

彼女が付け足した一言を不審に思って聞けば、「どこに行ってるのかよくわからない状態なので!」と慌てて付け足した。彼女も隣家の工藤新一の秘密に気づいているのかもしれないなと思いつつ、給湯室を覗く。見ればやはり給仕をしていた女性が紅茶用だろうか。湯を沸かしているところだった。

「すみません、ちょっといいですか?」

沖矢が声をかけると、ぼんやりとしていた彼女が降り向く。泣いていたのだろうか、目元が赤かった。

「伺いたいのですが、あの画家先生がトウモロコシアレルギーだというのは、病院かなにかで調べられたのでしょうか?」

「え、はい。病院で血液検査をしたと先生が仰られていました」

「なるほど、血液検査までしたということはかなりアレルギー症状がひどかったとか?」

「いえ、そういうわけでは…あの、失礼ですが、どちら様ですか?」

給仕の女性の訝しげな誰何に、沖矢は「失礼しました」と自分の身分を名乗る。自身は東都大の院生であることと、隣の女性は東都大のOGで、現在『そういった』方面の研究をしているので興味があったといえば、女性は納得したようだ。隣の朔久が驚いたような目線を向けてくるので、女性が見ていないところで軽く目くばせをして人差し指を指を立てる。朔久は仕方がないというように、溜息を吐いて苦笑した。

「新しく使用する画材を使い始めたときに手荒れがひどくなったんですが、一気に扱う種類を増やしたので、どれが原因かがわからなくなって血液検査をしたんです。そうしたら先生が『トウモロコシが原因だった』と」

「なるほど……使用されていた原料にはトウモロコシ由来のものがあったんですか?」

「はい、あったと伺ってます」

どういう画材を使用したかについては詳しくないため、マネージャーに聞いてほしいという彼女に礼を言って給湯室を出る。出がけに「そうそう」と、沖矢は彼女を振り返った。

「涙の成分は塩分濃度が高く、それが目が腫れる原因になるのだとか。こすると余計に腫れあがりますので、早めに顔を洗って冷やすことをお勧めしますよ」

沖矢は言ったが、給仕の女性に目立った反応はなく、ぼんやりとそれを聞いていた。横の朔久が訝し気な顔をしてこちらを見てくるので、すこし離れたところまで来てから口を開く。

「あの女性の反応、どう思いますか?」

「どうって、強いて言えば、感受性が高いのかなと。先ほど画家さんが倒れられたときも、ずいぶん取り乱していたようですし」

「これは一般的な話として伺いたいのですが、職場の上司が倒れたからといってあそこまで泣きはらしますか?」

「そう言われれば? 確かにそれもそうですよね……。うーん、とても仲がよかったとか?」

「ええ。もしくは……」

もしくは、自身が画家の倒れた原因に大きく関わっているか。

沖矢は続く言葉を濁し、不思議そうな顔をする朔久に次はマネージャーの男性に会いに行くことを提案した。マネージャーの男性は画家が倒れたことで今後の予定に狂いが出たらしく、ひどく忙しそうにしていた。忙しなくかかってくる電話の合間に話を聞き、画家が使用していた画材を見せてもらえば、やはりコーリャンを使用するものだった。また今回の絵の仕掛けも紫外線によって変色する性質を使用したもので間違いないようだった。

「彼は『悪魔の水彩画家』なんて呼ばれますが、ひとえに純粋なんですよ。今回の絵を完成させるのにだって、どれだけの試行錯誤をしたか」

「そこに置いてあるのは、先ほどの絵で間違いないですか?」

事務所内に立てかけてあったのは、先ほど木立の中で見た作品だった。今はあれほど赤かった色彩が、最初に見た穏やかなものに戻っている。

「そうですよ。推察されたとおり、紫外線の有無によって色が変化します。色が変化する絵というのは最近の現代美術ではそこまで珍しくありませんが、ここまで作品として完成させた絵は他にはないと私は勝手に思っています。

これは彼のこだわりと情熱と技術の結晶なんです。それなのに、あんな脅迫文が来て……」

「これはちょっとした質問ですが、病院からのアレルギーテストの結果の結果は、みなさん御覧になられたのですか?」

「いえ? とくには…、ああでも彼女は、給仕をしていた彼女は、食事を作りますから確認したと思いますね」

「そうですか、ありがとうございました」

話を聞き終わり、沖矢は再度給湯室のほうへ足を進めた。「どういうことですか?」 後ろからは朔久が慌てて追いかけてくる足音が聞こえる。

「アレルギーテストの結果を給仕の方が確認していたかどうかなんて、どうして確認したんですか? それに……」

言い淀んだ朔久を振り向いて、沖矢はにっこりと笑ってみせた。

「ここからのお話は、僕たち二人だけの秘密ということでお願いします」

そう言うと、朔久が呆気にとられたような顔をする。沖矢は笑みを深めてから、来た道を戻り、給湯室のドアをノックした。のろのろとドアを開けたのは、先ほどの給仕の女性だ。まだ泣いていたのだろう。高い鼻をこすったのか、赤くなっている。

「もうすこしお話を伺ってもいいですか?」

沖矢が聞くと、彼女はこくりと頷いて沖矢と朔久と室内へ招き入れた。話の内容を悟っているのか、彼女は備え付けの丸椅子に腰かけるとぐっと項垂れた。

「単刀直入に聞きます。あの画家の男性にコーリャン、いえ『モロコシ』を食べさせたのはあなたですね?

マネージャーの男性に伺ってきました。アレルギーテストの結果をあなたは確認しただろうと。またあなたは管理栄養士の資格を持っている。『モロコシ』と『トウモロコシ』で認識違いを起こすとは思いにくい」

「………」

「『モロコシ』を混入させたのはあのクッキーですね? いえそもそもあれは……」

「……あなたの仰るとおりです。あのクッキーはグルテンフリーを謳った商品で、小麦粉の代わりにホワイトソルダン…『モロコシ』の粉末を使用したものでした。

小麦粉アレルギーの場合でも食べられるようにと作られたお菓子ですが、あの人は逆に『それ』にアレルギーがあったんです」

「そう」

「え、でも、どうして…?」

ぐったりと項垂れた給仕の女性に、朔久が困惑したように聞く。すこし待ち、給仕の女性が口を開くそぶりがないことを確認すると沖矢は話し始めた。

「これは僕の想像が含まれているので、違っていれば指摘をいただきたいのですが。

…あなたはあの画家の男性と極めて近い血縁関係にありますね?」

女性はうつむいたまま答えない。隣の朔久も「名前が違う…」と首を傾げている。

「骨格というものは、顕性遺伝です。つまり鼻の形も顕性遺伝。男性と女性、年齢も違うので印象に差はありますが、その鷲鼻気味の鼻の形はかなり似ていると言っていいでしょう。そこからもしかしたら、お二人は親子関係なのでは?と思った程度ですが」

いかがでしょうか、と問いかければ、彼女はふふっと笑って肩を震わせた。じっとりと沖矢を見上げた際に、髪が払われて鼻筋があらわになる。鷲鼻気味の鼻梁は、ねめつけるような視線をすると恐ろしく高貴な女に見えた。

「赤の他人のあなたでも気づくのに、あの男は気づかないんですよ。笑ってしまう。

あの男は、私と母さんを捨てて、一人だけこんな風に成功を収めて……。母さんはあの男は悪くないって言っていたけれど、私にはそうは思えなかった。だから、ちょっとでも痛い目を見ればいいと思って、」

「それでアレルギー反応を起こす『モロコシ』粉を食べさせたのですね。周りには彼のアレルゲンは『トウモロコシ』だと偽って」

「そう。それがまさか、こんなことになるなんて……。警察にいうなら、言ったらいいじゃないですか。あなた達警察の人と知り合いなんでしょう。私が犯人だって、さっさと言えばいいじゃない」

彼女は両手で顔を覆い、ううっと呻いた。見かねた朔久が思わずという風に駆け寄ろうとするのを抑えて、沖矢は続ける。

「これは僕の持論ですが、君の父親は死んだわけではない。そして常々思うのですが、死者から僕たち生者が許されることは、永久にないんです。

僕は、許しを請いその返答を待つというのは、人間のみに与えられた高次な精神だと思っている。なぜなら、自身の過ちを認めたものにしか、その行為はできない。自身の過ちを認めるというのは、自身の行いを否定すること。…とても勇気のいる、勇敢な行為だと僕は思っています。

もう一度言います。君の謝罪したい相手は、生きている。君はまだその人に対して許しを請いその返答を聞くことができる。

それは相手が死んでからでは、取り返しがつかないのですから……。

僕たちの口から警察へは、何も言いません。あとは、君が決めることだ」

そこまでいうと、沖矢は朔久を伴なって給湯室を出た。朔久は終始もの言いたげだったが、そのままサロン室の哀を呼んで帰ることを佐藤と高木に告げる。哀も二人の様子にいぶかし気にしていたが、彼女もまた、何も言わなかった。

帰り道の車の中で、テールランプに照らされる朔久の横顔は終始何か言葉をかみ殺すようで、しかし、結局彼女はそれを言葉にすることをそのとき、諦めたようだった。

朔久と再度話す機会があったのは、それから数日後のことだった。阿笠はまだ寝込んでいるが、電球が切れたので替えに来いという哀に従って電球を替え、相変わらず恐縮しきりの朔久がお茶と菓子を出す。哀は早々に自室に引っ込んでしまったし、阿笠は腰の具合を見てもらいに病院へ行ったので、室内には朔久と沖矢の二人だけだった。

「先日の件ですが、佐藤刑事から連絡がありました。あの給仕の彼女、すべてを話したそうです。ただ最終的には『家庭内のいさかい』として処理することになったと」

「そうですか、よかった」

あれからどういう顛末になったのかは、あの画家とその妻と、給仕の女性との話だ。自分にはもう関わりのない話だと思ったが、できれば、あの給仕の女性があんな風に泣かなくてもいいような結果になっているといいと思う。

「あの、沖矢さん。すこし思ったんですが。違っていたら申し訳ないんですが」

「? なんでしょう」

「……沖矢さんにも、もう許しを請えない相手がいるんですか?」

朔久に率直に問われて、一瞬だが動揺した。朔久は沖矢から目を逸らし、窓の外を見ている。すこし肌寒く、花冷えのにわか雨が降っている。冷たい雨だった。

「どうしてそう思うんですか?」

「あの人に語り掛けていた口調がとても、…なんだか普段と違ったので。もしかしたらと思っただけです。不躾にすみません」

「いえ」

言葉すくなに言った沖矢に、朔久は居心地が悪そうにしている。話題にするのではなかった、と後悔しているのだろう。こういうところがとても普通で、一般的で、ありきたりな反応で、それがとても羨ましく感じる。

「あなたにはいますか? もう、謝ることができない相手」

「え、ああ。そうですね。いますよ」

さらりと朔久が言ったので、沖矢はすこしだけ目を見開いた。

「そんな驚くことではないでしょう。私もとくに人生経験が豊富なほうではありませんが、昔付き合っていた人が死んでしまったことならあります。家族ではないので、その気持ちはわかりませんが。

ただ…永遠に答え合わせができない気持ちは、ちょっとわかります。何かを見つけたとき、あの人ならどういう反応をしただろうかとか、あの人がいたら自分はどうなっていただろうか、とか。

でもそれって、もう答えは永遠に返ってこないんですよね。だから、それが切ないなって思うことはありますし、その人とは別れた後に死んだと聞いたので、彼の望みどおり、ずっと一緒にいてあげられなかったことが悔いと言えば悔いですが」

「…君なら、どうしますか。もしその恋人が自分のせいで死んでいて、恨んでいるかどうかを聞きたくても、もう返事は戻ってこない。そういうときは」

沖矢が聞くと、朔久はすこしほほ笑んだ。情けない顔をしていたかもしれない。けれど、彼女に聞いてみたかった。

「死者を弔い、さぞ無念だろうとその気持ちを想像するのは、生者が生きるために行うことです。

沖矢さんがそうしないと生きていけないのであれば、その人を思い、弔い、生きていっていいんだと思います。それはちゃんと、生きる理由になっています。

返事が二度と返ってこないことも、答え合わせができないこともとても辛いけれど、でも過去は絶対になくならないでしょう?

過去に可逆性はなく、不可逆であること。それは私にとっては、喜ばしいことです」

あの日々を大事な思い出として抱えていたらいいと、彼女は言うのだ。死んだ明美との思い出を抱えて、妹の志保を守ることを生きる糧にし、生きているかどうかもわからない父親の行方を捜すことを人生の目標に据えている。それを諫めされたことは何度かある。しかし朔久は自分を諌めない。そして彼女はこの先『沖矢昴』が死んだとしても、その死に囚われることなどなく、いてくれる。漠然とだが、思った。

冷たい雨が上がったようで、窓の外から日差しが差し込む。白い春の光に、沖矢は彼女を見た。こちらに染められる気はないくせに、こちらを染めることもせず、そこにある。まるで白い春の日差しのような女だ。

好奇心に浮かされて父親の行方を捜し、殺された明美に報いるためにその妹を守る。

しかし、それでも満たされない過去があった。埋まらない感情があった。満たされず埋まらず、足りず少なく常に浅く。ずっと不足に喘ぐような状態だった『それ』を、おそらく自分は補完したかった。

きっと彼女は昔から持っている。『赤井秀一』にはなく、きっと明美もジョディさえも持っていなかったもの。十全に愛され満ち足りた尊い過去を、きっと彼女は持っている。

この目の前の白い春の女は、いつか『沖矢昴』や『赤井秀一』が死んだとしても、留まることなく、過ぎ去っていくだろう。満たされない過去などという不回帰の命題は、彼女には存在しえないのだ。

だから、『沖矢昴』は、赤井秀一は、それが欲しくなってしまった。それに触れてみたいと思ってしまった。

「弱ったな……」

思わず呟けば、朔久は不思議そうな顔をした。沖矢は曖昧に首を振って、雨上がりの空を見る。日差しは白く、空は青く、晴れ始めていた。何も言わない沖矢に何かを悟ったのか、朔久は席を立ってお代わりの紅茶を淹れにいった。

キッチンに立つその背中を後ろから抱きしめたら、彼女はどんな顔をするだろう。想像する。その心を手に入れたなら、彼女はどんな風に『沖矢』を愛してくれるのだろう。彼はじんわりと湧きあがる好奇心に浮かされる。抱いたその好奇心は、恋にも似ており、つまるところ、これはその始まりの記憶だ。

一作品のボタンにつき、一日10回まで連打可能です。

-

ヒトコト送る

メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回まで